„Das Spiel ist philosophisch gesehen einer Bergbesteigung sehr ähnlich.“

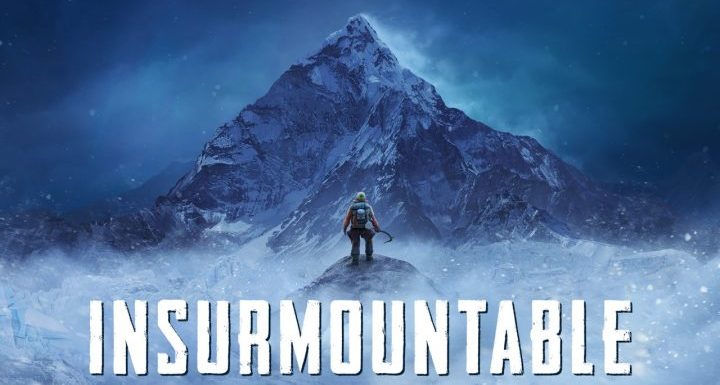

Am 29. April 2021 – also morgen – erscheint unser taktisches Roguelike-Adventure „Insurmountable“ auf Steam. Und unserer Marketingabteilung ist das schier Unmögliche gelungen, die lebende Bergsteigerlegende Reinhold Messner dazu zu bringen, sich unser Spiel anzuschauen und es in einer Live-Veranstaltung auf seinen Realitätsgrad zu analysieren. Einfach großartig, dass sich Reinhold Messner auf dieses Experiment eingelassen hat. Und ein Ritterschlag für uns!

Natürlich haben wir die Veranstaltung aufgezeichnet. Wer einen Blick riskieren will, kann das hier tun: